Huit mois après le retrait des Américains d’Afghanistan, les conséquences désastreuses de cette débâcle n’en finissent pas de se faire sentir, non seulement dans le pays, mais dans toute l’Asie centrale. Elles pourraient également être ressenties bien au-delà de la région, menaçant le monde entier d’instabilité. C’est en effet un pays de nouveau en proie à l’insécurité et au regain du djihadisme international que les États-Unis ont laissé derrière eux, ignorant sciemment les risques que leur départ pouvait impliquer.

Le réveil des groupes terroristes locaux

Il est historiquement difficile de dissocier l’Afghanistan du djihadisme mondial. Depuis l’invasion soviétique de 1979, le pays est tristement devenu le “hub” des groupes terroristes islamistes les plus radicaux, d’abord engagés dans le djihad contre les Russes, avec le soutien financier de l’Arabie saoudite mais aussi des États-Unis sur le plan logistique et militaire. La vipère ainsi nourrie se retourna contre Washington dès le début des années 1990, lorsque l’un de ces moudjahidines, le trop célèbre Oussama Ben Laden, fonda Al-Qaïda et orienta durablement le combat islamiste contre l’Occident et Israël, son “agent” au Moyen-Orient. Son principal fait d’armes, les attentats du 11 septembre 2001, fit basculer les États-Unis et le monde dans une nouvelle ère, où la violence est en perpétuelle évolution et difficile à anticiper. Certes, l’invasion américaine de 2001 chassa les talibans du pouvoir, mais toute l’œuvre de contre-terrorisme menée conjointement par le nouveau gouvernement de Kaboul et Washington ne fit que mettre cette menace en sommeil, puisque vingt ans d’occupation n’auront pas contribué à restaurer durablement la sécurité et la stabilité.

“ Al-Qaïda et Daech, mais aussi le Mouvement islamique d’Ouzbékistan, le Mouvement islamique du Turkestan oriental, Tehrik-i-Taliban Pakistan ou encore Lashkar-e-Taiba, constituent les principaux groupes d’une mouvance qui en compterait, selon l’ONU et les États-Unis, près d’une vingtaine”

Émergents lorsque les talibans étaient au pouvoir en 1996 et 2001, de multiples groupes terroristes locaux ont ainsi conservé durant ces vingt dernières années une activité discrète en Afghanistan et n’attendaient que le retour de leurs anciens parrains politiques pour reprendre la main sur le pays et la région. Al-Qaïda et Daech, mais aussi le Mouvement islamique d’Ouzbékistan, le Mouvement islamique du Turkestan oriental, Tehrik-i-Taliban Pakistan ou encore Lashkar-e-Taiba, constituent les principaux groupes d’une mouvance qui en compterait, selon l’ONU et les États-Unis, près d’une vingtaine.

Malgré le lien évident entre un retour des talibans à Kaboul et un regain de la menace terroriste partant d’Afghanistan, l’administration Trump décida de ne pas tenir compte de ce risque. Pressé d’en finir avec les “conflits sans fin”, l’ancien président s’engagea à retirer les troupes américaines en 2020, indifférent au fait de rendre les rênes du pays aux vaincus d’hier.

Multiplication des alliances entre groupes en Asie centrale

L’effondrement étatique et sécuritaire, ajouté à la crise économique qui en a résulté, a enfin contribué à créer un climat favorable au retour des groupes terroristes sur le terrain. Le pouvoir taliban se montre en effet inapte à assurer la sécurité du pays qui subit une violence croissante, d’abord d’une partie de la population entrée en résistance, mais aussi d’islamistes qui visent les minorités ethniques et religieuses, comme les Hazaras chiites. L’échec à ce jour des talibans à tenir le pays permet certes de relativiser leur emprise, mais il fait aujourd’hui des djihadistes les véritables maîtres de l’Afghanistan, redevenu leur base arrière pour agir dans la région.

“L’échec à ce jour des talibans à tenir le pays permet certes de relativiser leur emprise, mais il fait aujourd’hui des djihadistes les véritables maîtres de l’Afghanistan, redevenu leur base arrière pour agir dans la région”

Plus que jamais opérationnels et à la recherche de nouvelles opportunités pour étendre leur influence, les groupes terroristes multiplient les alliances, par exemple entre l’affilié local de l’État islamique, “l’État islamique au Khorassan”, et le Mouvement islamique d’Ouzbékistan. Ainsi interconnectés, les groupes mutualisent leurs moyens et leurs objectifs afin de déstabiliser les pays limitrophes d’Asie centrale restés dans la sphère d’influence de la Russie.

Les répercussions du conflit russo-ukrainien sur l’Asie centrale

L’extension des mouvements djihadistes en Asie centrale profite en effet d’une nouvelle donne dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne. Les anciens pays satellites de Moscou – le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Kirghizistan, et jusqu’au Tadjikistan et au Turkménistan – craignent de prendre ouvertement position en sa faveur, et unanimement de subir les répercussions des sanctions économiques occidentales. Pour ces pays à la fois russophones et musulmans, l’ultra-nationalisme russe constituerait aujourd’hui une menace presque plus grave que celle du terrorisme islamiste. Pourtant, la hausse des prix de l’énergie, le risque d’une crise alimentaire et la perte des travailleurs expatriés en provenance de Russie, pourraient entraîner des mouvements sociaux et une instabilité encore une fois profitable aux djihadistes. Conscients de ces implications géopolitiques, l’Ouzbékistan, très menacé par l’effondrement de l’Afghanistan, et le Kazakhstan, soit les deux États les plus riches d’Asie centrale, se sont clairement distanciés de Moscou, soutenant l’intégrité territoriale de l’Ukraine vers laquelle a transité une aide d’urgence.

“Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan – pour ces pays à la fois russophones et musulmans, l’ultra-nationalisme russe constituerait aujourd’hui une menace presque plus grave que celle du terrorisme islamiste”

En représailles, la Russie serait tentée de suspendre ses livraisons de céréales et de rendre difficile les exportations énergétiques des pays d’Asie centrale. Mais elle pourrait surtout user de son excellente connaissance du théâtre afghan, où elle a fait la guerre durant une décennie, et de ses liens conservés avec les talibans, pour exercer une pression sur ses anciennes républiques soviétiques et les engager à rester dans le giron de Moscou. Les relations entre le Kremlin et les talibans, utilisés comme un pouvoir de nuisance locale, sont en effet excellentes : en 2020, la Russie avait financé leurs opérations contre les troupes américaines, et a été l’un des rares pays, avec la Chine, l’Iran et le Pakistan, à soutenir leur retour au pouvoir. Elle reste à ce jour le seul pays à œuvrer pour une reconnaissance diplomatique du mouvement islamiste.

Les talibans entre deux feux

Les talibans doivent donc à la fois gérer les débordements potentiels des groupes djihadistes et leurs propres divisions internes, notamment dans le traitement des membres du Mouvement islamique du Turkestan oriental, dont la Chine réclame l’expulsion, ce que refusent catégoriquement les chefs ouzbeks et tadjiks du nord de l’Afghanistan. Le pouvoir taliban doit en effet soigner sa relation commerciale avec l’Ouzbékistan, qui fournit une grande partie de son électricité à l’Afghanistan, mais aussi avec le Pakistan, fortement contrarié par l’alliance durable entre les talibans de Kaboul et les talibans pakistanais, contre lesquels lutte Islamabad et qui ont été galvanisés par la victoire de leurs homologues afghans.

“Face au désengagement occidental, la résolution de la problématique afghane repose désormais entre les mains des puissances locales, finalement les mieux placées pour y faire face”

L’Iran, l’autre grande puissance d’Asie centrale qui partage une frontière commune avec l’Afghanistan, pourrait également subir les conséquences du retour du terrorisme islamiste, mais aussi lutter efficacement contre sa résurgence en raison de son expertise militaire et de sa parfaite connaissance du pays. Face au désengagement occidental, la résolution de la problématique afghane repose désormais entre les mains des puissances locales, finalement les mieux placées pour y faire face.

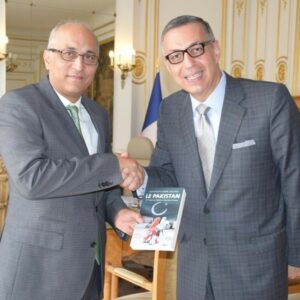

Par Ardavan Amir-Aslani.

Paru dans Le Nouvel Economiste du 28/04/2022.